aboさんから試作(?)の写真を送っていただいた。

実は1セットではなく7セットもある!!

メールから見ると3-4日で製作されたことになる。凄いことだ。

aboさんのメールより)

計算できない設計は実際に試作して評価する方法しかありませんので、納得できなければまだまだ一杯試作するつもりです。

とのことで、アマチュアでここまでやる姿勢には頭が下がる。

なんとも壮観っていうか。

<aboさんの説明>

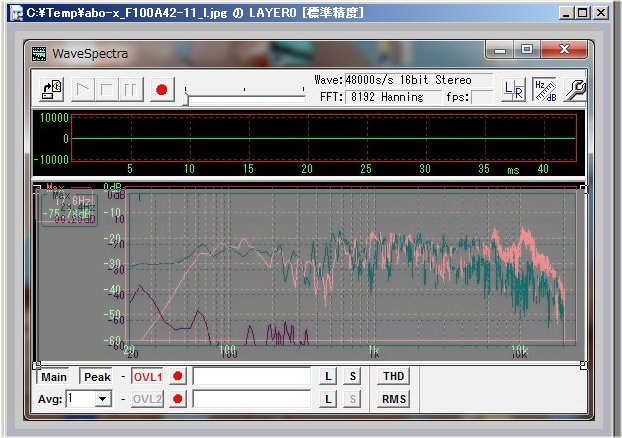

左から

秋月の¥1500(ペア)の片側(寸法比較用)

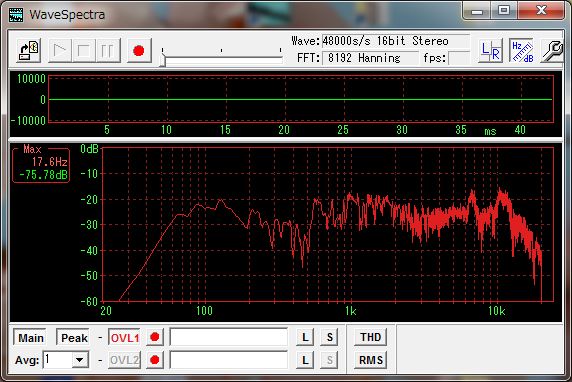

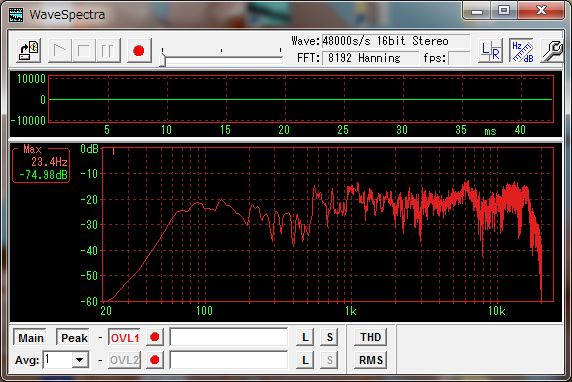

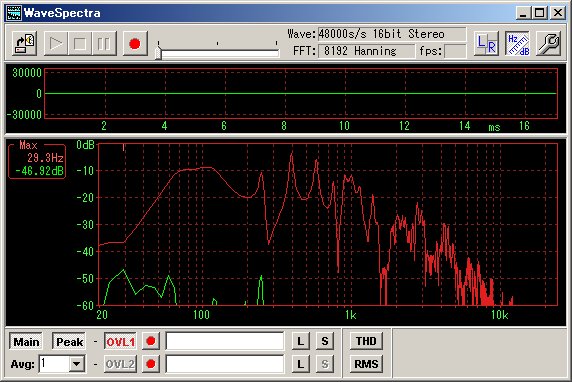

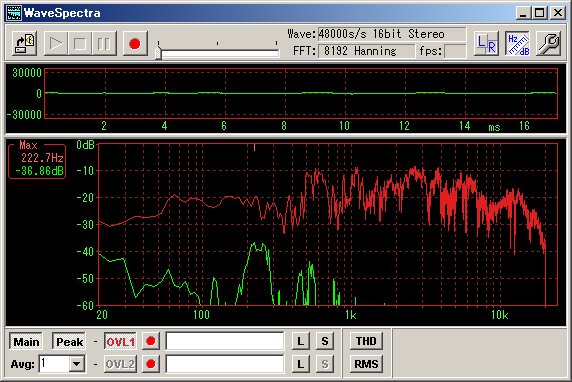

1-2, 108Wx486Hx204D, 91.9, (1号機)

2-2, 120Wx540Hx228D, 82.4, (2号機2台目) →共鳴周波数を高くする改造もテスト予定です。

3-1, 120Wx612Hx228D, 74.7, (2号機の共鳴管を長くしたもの、5号機と同じ共鳴周波数)

4-1, 120Wx684Hx228D, 68.3, (2号機の共鳴管を更に長くしたもの、6号機・7号機と同じ共鳴周波数)

5-1, 132Wx594Hx252D, 74.7, (2号機の共鳴管を太くしたもの)

6-1, 132Wx666Hx252D, 68.3, (5号機の共鳴管を長くしたもの、7号機と同じ共鳴周波数)

7-1, 144Wx648Hx276D, 68.3, (6号機の共鳴管を太くしたもの)

です。

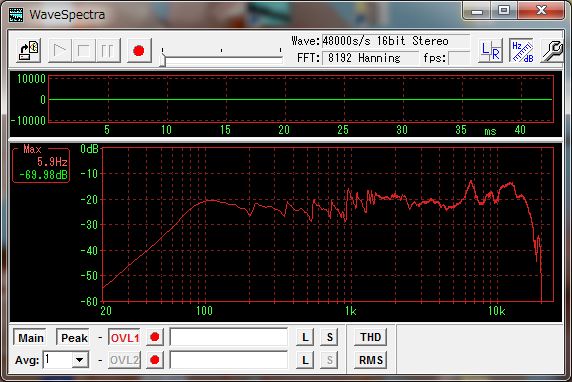

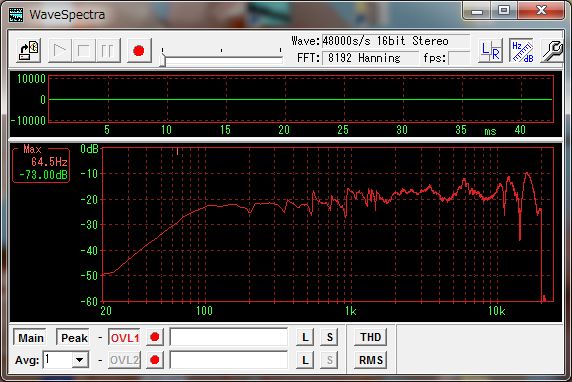

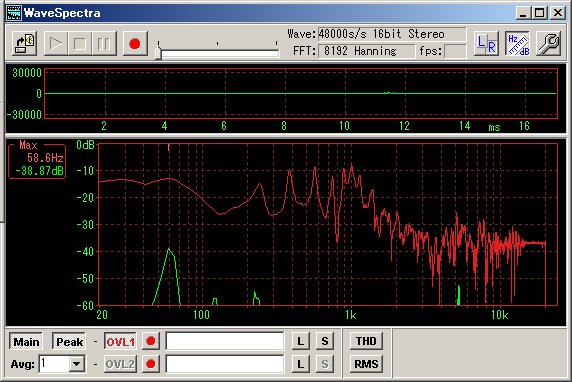

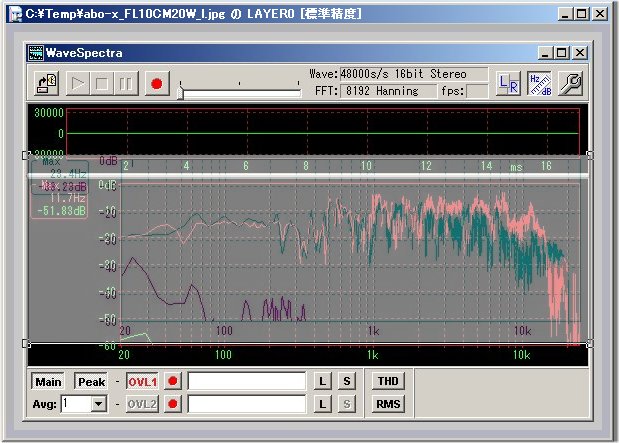

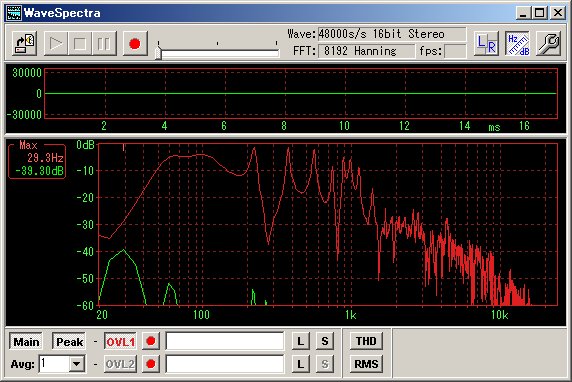

最初に試作した1号機はダクトの開口を推奨どおり管の面積の40%にしました。

TQWT特有の音になり低音を増やすかについては失敗と思っています。

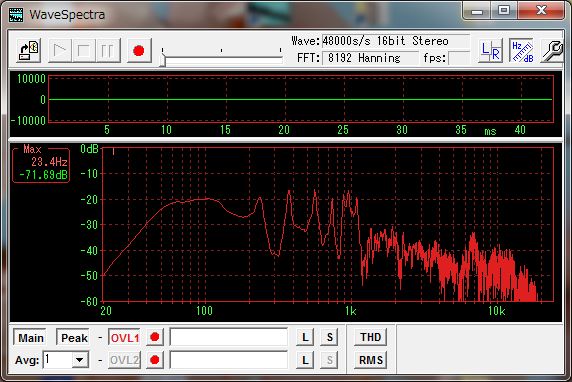

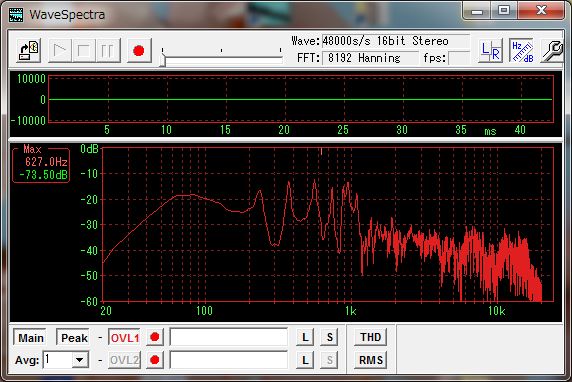

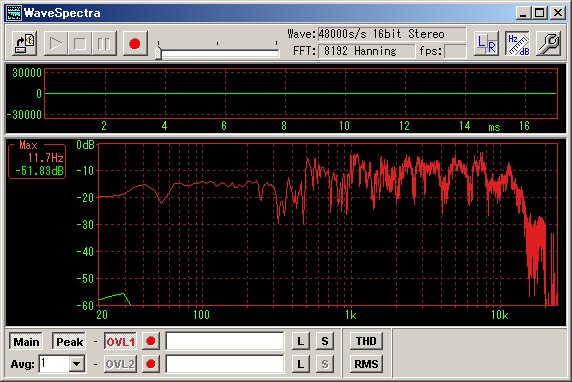

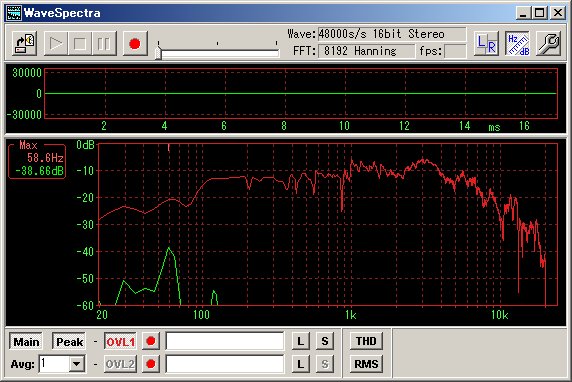

次に、10cm口径も取り付けられるようにと10cm口径は共鳴周波数をもっと低くできると思い、2号機(2-1:当方がお借りしているもの)は一回り大きくしました。

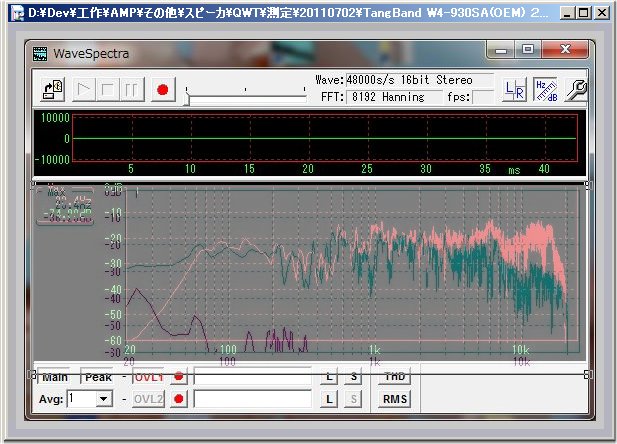

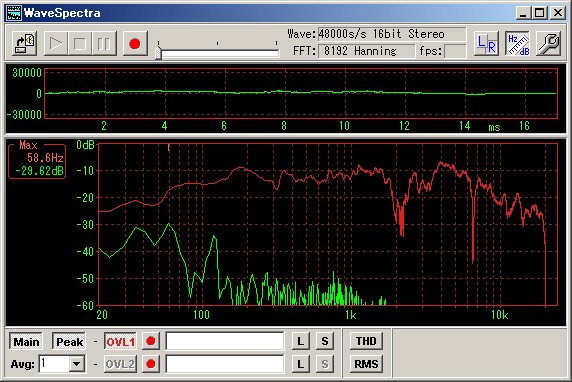

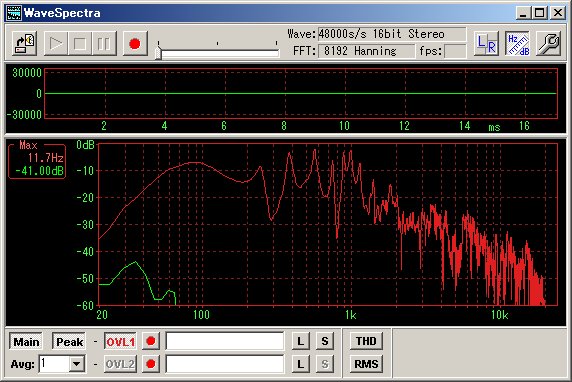

今回は「5.松下 T10P45A6 10cm 6Ω/35W」は更に低い低音も可能ではないかと思い、2号機より共鳴周波数を低くしたものを数種類試作しました。

このとき、共鳴管の断面積や断面積と長さとの比率によって特性がどの様に変わるかのテストをする予定です。

というお話であった。

カットはホームセンターみたいだが、組み立てはご自分でやられたとのこと。

さぞかし大変だったと思うし、自分だと置き場所がない。

aboさんの自宅そのものが広いようで、置き場所には困らないとのこと。

工作する場所だけでも大変だったと思うが...。

寸法を見るより実感が出ると思うが、想像以上にコンパクトに仕上がっている。

写真掲載に快諾いただいたaboさんに感謝!!